Referências sobre memória e metodologia de entrevistas

Coloque duas referências sobre memória e entrevistas, acompanhadas de comentários sobre elas.

Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Todos

“ |

|---|

A |

|---|

A ilusão biográfica - Pierre BourdieuTEXTO 1 COMENTÁRIOS Originalmente é um dos treze capítulos que compõem as edições 62/63 da Revista Actes, da qual Pierre Bourdieu era diretor e que contam com outras reflexões interessantes os depoimentos/ biografias nas ciências humanas. Ambas as edições contam com o título de “A ilusão biográfica”, o mesmo deste breve artigo escrito por Bourdieu. Em tom provocativo, o texto discorre os perigos do uso de material biográfico como fonte de pesquisa, especialmente na história e nas ciências sociais, talvez o que tenha me levado a indicá-lo: embora ácido, contém reflexões valiosas sobre o caráter e a forma de construção destas narrativas individuais, que muitas vezes incorrem em ilusão retrospectiva, ingenuamente finalista e linear, e atribuem causalidades que nem sempre correspondem às trajetórias reais dos agentes sociais. Embora ácido, acredito ser uma crítica importante a ser levada em consideração nos trabalhos com depoimentos e biografias, especialmente na hora de cruzá-los com outras informações coletadas no campo, nas fontes e na bibliografia, mas também por dialogar com alguns conceitos importantes da sociologia bourdieusiana que valem a pena serem relidos em quem atua neste campo, como a noção de habitus e capital simbólico. REFERÊNCIA: BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaina; PORTELLI, Alessandro. Usos & abusos da história oral. 8. ed. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2006. p. 183-191. Por: Caio Reina Lotufo | |

A não história da dança ou a historiografia dos restosEste trecho do livro da professora e dançarina Andreia Nhur - pertencente ao programa de Pós Graduação da ECA-USP, aborda uma pespectiva diferente e descentralizada em que contrapõe uma história da dança brasileira, baseada em um tradicional e hegemônico modelo europeu, baseada na história da Arte, com a história da não dança. Ou seja, como método utilizada os "restos", conforme Benjamin trata as reminiscências. Para além de recobrar um percurso historiográfico da dança que contemple os silenciados, ela trabalha com a ideia de arquivo como um lugar de poder, ressignificando-o, principalmente do ponto de vista da memória. Introduz a história oral como recurso de transformação desse panorama e prioriza a noção de testemunho. | ||

A oralidade como fonte para a escrita das Histórias Indígenas (vários)TEXTO 2 COMENTÁRIOS: A indicação deste texto vem de encontro com meu objeto de pesquisa no mestrado em História Social (Jogos dos Povos Indígenas) , mas achei importante indicá-lo pensando na diversidade de temáticas que os demais colegas postaram aqui no moodle. O artigo, publicado na revista Tellus, constrói uma breve reflexão sobre caminhos teóricos e metodológicos para a escrita das Histórias Indígenas, especialmente no que tange à utilização da tradição oral como fonte de pesquisa histórica, demonstrando a necessidade de aproximar a história oral da etnografia no que diz respeito aos trabalhos de campo do historiador com populações indígenas (como é o meu caso). Aqui destacamos como a História Oral, de encontros aos procedimentos consagrados pela historiografia, torna-se instrumento para acessar as histórias indígenas e também possibilita escrevê-la junto dos seus protagonistas indígenas, desafiando a concepção novecentista de tratar os indígenas como povos sem escrita e por tanto ahistóricos. Reflexões como está nos permitem extrapolar um pouco de nosso olhar cartesiano acadêmico e pensar na possibilidade de reconhecer outras formas de expressão da oralidade e também da própria historicidade, de si e do grupo enquanto sujeito coletivo da história, debates que vão de encontro à perspectiva decolonial, ou do que um historiador mexicano (Navarrete Linares) chamou de Cosmohistória. REFERÊNCIA: BARBOSA, João Mitia Antunha; MEZCASA, Joseline; FAGUNDES, Marcelo Gonzales Brasil. A oralidade como fonte para a escrita das Histórias Indígenas. In Tellus, Campo Grande, MS, ano 18, n. 37, p. 121-145, set./dez. 2018. Citado por Caio Reina Lotufo | |

Angariamento de referências sobre memória social e entrevistasComentário para o Texto 1: "No jogo das adequações: questões sobre a construção da memória em entrevistas", de Sandra Cristina Pereira, André Mendes e Rodrigo Cerqueira. Comentário do texto 2: “A memória é a matéria essencial das entrevistas: Entrevista com José Carlos Sebe Bom Meihy”, de Agnes Francine de Carvalho Mariano O presente texto traz a importância que conceitos tais como tempo,

historicidade, temporalidade, memória e

história oral de vida tem ganhado dentro das discussões em ciências

humanas, o que garante à História, como campo de saber, e a sua metodologia

própria um lugar privilegiado na construção do pensamento em ciências humanas e

comunicação. Como se trata de uma entrevista, vemos aqui a junção de forma e

conteúdo na criação de um sentido. O texto faz uma aproximação entre a história

oral e o jornalismo, tendo por perspectiva norteadora a centralidade do gênero ‘entrevista’.

O entrevistado foi o historiador José

Carlos Sebe Bom

Meihy, professor titular

aposentado do Departamento

de História da

Universidade de São

Paulo, que atualmente trabalha como professor da Unigranrio e é um

grande pesquisador do campo da história oral. A entrevistadora é a autora do

artigo, Agnes Francine Mariano, Professora permanente do Programa de

Pós-graduação em Comunicação e Temporalidades da Universidade Federal de Ouro

Preto e da graduação em Jornalismo. Em sua entrevista feita com o professor Meihy, Mariano procurou atualizar uma entrevista feita com o mesmo professor 12 anos antes. Meihy defende que a história oral precisa ser feita com preocupação ética e cuidado com os entrevistados, assumindo que o entrevistado é um colaborador para a pesquisa, e nunca só uma pessoa que “informa” sobre algo, que depois será plenamente entendido pelo pesquisador em sua solidão. Dessa forma, a ideia de colocar o entrevistado como “objeto de pesquisa” é problematizada. Ele também defende que toda a pesquisa deve ser elaborada tendo por base um projeto cujos “propósitos e critérios (...) guiarão a definição das redes de colaboradores que participarão do projeto e o destino final do material produzido.”. (MARIANO, p.4, 2020). A pesquisa deve servir como ferramenta para ampliar o diálogo com a sociedade, de modo que o impacto que a produção científica terá sempre deverá ser considerado. Um ponto interessante que Mariano destaca da fala de Meihy é a relação da memória com o esquecimento, uma vez que eleger narrativas é também uma forma de criar sentidos. Dessa forma, os oralistas estariam particularmente interessados nos atropelos, na contagem não-cronológica, nas imprecisões, uma vez que o que se busca não é o fato histórico per se, mas as versões subjetivadas desses fatos. Comentários feitos por Laryssa Frezze e Silva nº USP 7613455 | ||

C |

|---|

CARTOGRAFIA DE MEMÓRIASNo método da pesquisa que desenvolvo trabalho de maneira central com a cartografia social e a memória sobre uma área desapropriada pelo Estado de São Paulo para fins de abastecimento de água à capital, em Salesópolis (SP), no começo do século XX. Este artigo trabalha essa correlação “cartografia versus memória” no que a autora denomina “cartografia de memórias” que trabalha a representação espacial por meio de croquis, garantindo a multiplicidade de visões sobre o espaço a fim de compreender as dinâmicas territoriais da Guerrilha do Araguaia, mapeando não só os lugares de repressão e resistência, mas identificando também dinâmicas espaciais ligadas ao campesinato na região. A autora busca uma reflexão acerca do sentido das memórias na continuidade/descontinuidade das territorialidades materiais e simbólicas dessas populações. Discutindo territorialidades, desenraizamento, identidades, etc, e autores como Pollak, Halbwachs, Bosi, buscando discussões interdisciplinares. REIS, Naurinete Fernandes Inácio. Cartografia de memórias e guerrilha na região do Araguaia: territorialidades e campesinato na Amazônia Oriental. In: VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária, 2017, Curitiba, PR. Anais do VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária SINGA2017: Geografia das redes de mobilização social na América Latina, resistência e rebeldia desde baixo nos territórios de vida, 2017. v. 1. p. 1-16. Citado por Alexandre da Silva | |

D |

|---|

Descolonizando a saúde planetária - João Guilherme BiehlEstarei colaborando com dois textos

que me inquietam e me atravessam de uma forma muito importante no sentido de

reconstrução do meu próprio olhar enquanto pesquisador no campo acadêmico e

pessoal. O primeiro dos artigos, Descolonizando a saúde planetária, escrito pelo antropólogo João Guilherme Biehl, tem uma escrita que movimenta e inquieta nossos desejos e nosso papel em pesquisa. Oferece uma lente crítica para os fenômenos, e oferece possibilidades de instrumentos analíticos da saúde global crítica. Ampliando a compreensão de fenómenos mundiais (sobretudo a partir da desestabilização que o cenário pandêmico gera) o autor convoca e movimenta a ética do leitor ao analisar o combate à vulnerabilidade estrutural a partir do que nomeia como “Competência estrutural”. Este artigo traz uma dinâmica reflexiva que estimula o leitor a apropriar-se do olhar para a instrumentalização crítica em pesquisas e no "fazer ciência". Ao refletir sobre o momento em que a saúde global se encontra: todos os dispositivos de poder que envolvem um cenário de respostas tecnocráticas, mas que se distanciam e fecham ciclos de apagamentos em relação à determinantes sócio-políticos que, para sua desafiadora transformação, exigiriam que a mudança operasse em outra ética. Citado por: Uriel Cério Liguori (Artigo 1/2) | |

E |

|---|

ENTREVISTA REFLEXIVAA entrevista reflexiva, na proposta desenvolvida por Heloisa Szymanski consiste em um método de produção de dados que adiciona elementos à relação de entrevista a partir do que a autora chama de "reflexividade". Na concepção da autora, reflexividade implica em "devolver" à(ao) entrevistada(o) o que ela(e) nos diz, durante a entrevista em forma de sínteses (expressão da compreensão de quem entrevista acerca da fala de quem é entrevistado) e devolutivas pós-entrevista (apresentação à(ao) participante da transcrição e pré-análise dos dados). Esta proposta pretende fazer avançar o protagonismo da(o) participante da pesquisa na medida em que o pesquisador expresse seu entendimento e o submeta à avaliação da(o) participante. Citado por Renato Batista da Silva. | |

Epistemologia Qualitativa - Fernando González ReyFernando González Rey foi um psicólogo cubano, estudioso da psicologia soviética que, mais tarde, desenvolveu a Teoria da Subjetividade. Sua produção científica se apoia no que chamou de “Epistemologia Qualitativa”, recurso crítico frente a outros métodos de pesquisa, uma vez que enfatiza a subjetividade, o sujeito, a imaginação e emoção dos indivíduos. Para o estudioso, um ato expressivo durante o processo de investigação, seja um gesto ou uma postura, é sucedido de um ato dialógico, que exige um compromisso entre pesquisador e participante, avançando na configuração subjetiva do espaço dialógico. Conforme González Rey, a pesquisa só é possível quando há implicação subjetiva de ambas as partes. Assim, é reconhecido que, nessa perspectiva, a interatividade é condição fundamental para a elaboração do conhecimento e, sem ela, o estudo perde sua significação. Penso que esse pressuposto teórico faz avançar nos estudos psicológicos, uma vez que rompe com a perspectiva positivista que ronda a ciência e torna a produção do conhecimento um processo compartilhado. Entretanto, algumas críticas são dirigidas ao autor, especialmente por negligenciar a posição materialista dos psicólogos soviéticos de corrente vigotskiana. Citado por Marcos Ferreira dos Santos Lima | |

Etnografia e observação participanteO livro é curto, didático e cheio de referências sobre a pesquisa etnográfica, mas vai além. Acredito que serve de base para pensarmos se esse tipo de abordagem se relaciona com a nossa pesquisa e os caminhos que podem ser percorridos por meio dos exemplos nele contidos. Temos um lado da teoria e da prática, servindo de guia para quem está querendo compreender melhor a etnografia e o que este campo propõe. Dinne Queiroz | ||

H |

|---|

História oral e procedimentos.O livro "História oral: possibilidades e procedimentos" de Sonia Maria Freitas é um verdadeiro guia de história oral, partindo do conceito de história oral, passando pela história da ferramenta, método para projeto de coleta e análise, chegando ao ponto essencial, que é a preservação das memórias, das raízes e da identidade daquela pessoa que é a titular do conteúdo narrado. Segundo a autora, por meio da entrevista de História Oral e da análise do discurso ali contido, é possível reconstruir a memória histórica de conteúdos pessoais e coletivos, cujas "reminiscências trazem em si informações que enriquecem e efetivamente contribuem para uma melhor compreensão dos temas e pessoas pesquisados" (Freitas, 2006, p. 118). Um importante destaque da obra ora colacionada, é o capítulo denominado "Metodologia de Coleta e Utilização da História Oral", que contempla desde o projeto para definição do tema e os propósitos da pesquisa de História Oral, detalhando o roteiro, a entrevista e estratégias de condução e tratamento das memórias coletadas, até as técnicas para armazenamento e catalogação do material registrado. A autora, na linha do exposto na apresentação do livro, oferece sua "reflexão teórico-metodológica à prática do trabalho de campo; da entrevista

e transcrição ao arquivamento e conservação" como produto de larga experiência de trabalho com fontes orais, contribuindo com a metodologia que permite ao leitor aprender, fazendo. Freitas, Sônia Maria de

História oral: possibilidades e procedimentos /

Sônia Maria de Freitas. 2. ed. – São Paulo: Associação

Editorial Humanitas, 2006.

142 p.

ISBN 85-98292-93-1. | ||

História oral e velhice: educação não formal e turismo rural.O artigo traz reflexões sobre uma experiência concreta da aplicação da história oral como estratégia de fomento ao turismo social e educacional voltado a pessoas idosas, tendo dois enfoques em especial: primeiro, a função social da velhice na sociedade e, segundo, a exploração cultural de fazendas históricas integrantes do projeto em Políticas Públicas denominado “Patrimônio Cultural Rural Paulista” da região central do Estado. A proposta da pesquisa foi trabalhar uma visão de educação patrimonial não formal no contexto rural, valendo-se do método de história oral para gerar a compreensão da propriedade imaterial de modo abrangente, incluindo a “história da propriedade, os itens lendas e causos, festas e comemorações, culinária típica da fazenda, atividades musicais, de artesanato e remédios caseiros feitos à base de plantas”. Os turistas idosos participantes da pesquisa compartilham os espaços e utensílios dessas fazendas e se apropriam da cultura contada diretamente por aqueles que a viveram. Após a visita, foram aplicadas entrevistas por meio de um roteiro que buscou apreender o impacto da viagem na qualidade de vida dos participantes. A pesquisadora explica que o turismo cultural desencadeia “um processo entre passado e presente, com testemunhas vivas, o que foi verificado nessas fazendas históricas, tendo por meta a interpretação sociocultural das histórias contadas segundo o método da história oral. O texto aborda conteúdos teóricos, conceituais e metodológicos aplicados à história oral, como, por exemplo, distinguindo os tipos de narrativas. Descreve “o depoimento, a história de vida e o relato de vida”, indicando que o estudo aplicou o relato de vida aos moradores das fazendas e o depoimento oral aos turistas, com descrição dos métodos aplicados ao longo de todo o processo da pesquisa. Referência:LIMA, Lívia Morais Garcia. Turismo, história oral e velhice: o contexto do patrimônio cultural rural paulista. Turismo & Sociedade (ISSN: 1983-5442). Curitiba, v. 8, n. 2, p. 218-233, maio-agosto de 2015. Disponível em https://revistas.ufpr.br/turismo/article/view/37567/26474 Acesso em 21/4/2022 (http://dx.doi.org/10.5380/tes.v8i2.37567) Aluna especial: Kathya Beja Romero nº USP 687848 | ||

HISTÓRIA PLURALEm sua tese de doutorado, no capítulo 3, Deborah Barbosa apresenta de uma abordagem de pesquisa que ela denominou de "história plural". A história plural, na prática de pesquisa da autora, consistiu em uma articulação entre a nova história cultural, a concepção marxista de história e a história oral, com vistas a apreender o objeto histórico em um enfoque multifatorial. Ao tecer o método de sua pesquisa, a autora apresenta esta contribuição, tomando a história oral como um diferencial à pesquisa em história da Psicologia ao articular, na mesma investigação, fontes historiográficas documentais e bibliográficas e fontes documentais orais. A pesquisa dela trás entrevistas com alguns dos principais atores da história da Psicologia Educacional e Escolar, que compõem um quadro complexo da história recente do campo a partir de documentos e memória. Citado por Renato Batista da Silva. | |

I |

|---|

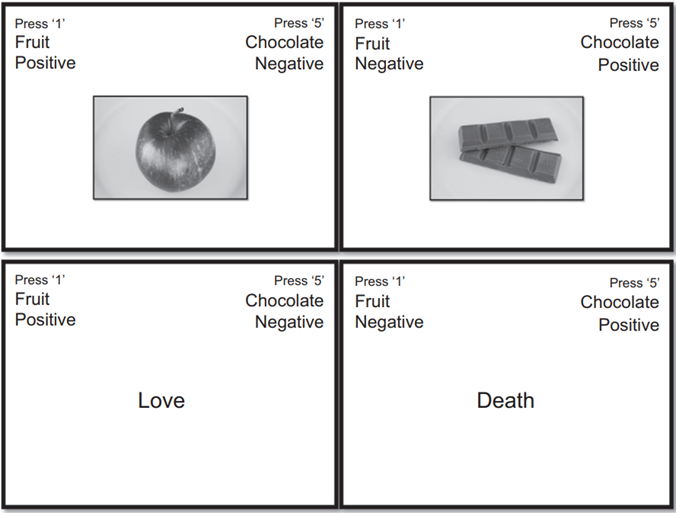

IAT - Teste de Associações ImplícitasO Teste de Associações Implícitas (Implicit Associations Test - IAT, em inglês), desenvolvido por Greenwald et al (1998), “é um método para medir indiretamente os pontos fortes das associações entre conceitos” (Greenwald & Nosek, 2021, p. 1), e “atitudes e crenças que as pessoas podem não estar dispostas ou sejam capazes de relatar” (Project Implicit, 2021, p. 1). Apesar de controverso, o IAT é fortemente considerado pela comunidade científica como uma "janela para o inconsciente", que torna possível “entender como fatores pessoais dinâmicos – como crenças, opiniões e valores, que são afetados por memórias e experiências – interagem com fatores sociais, culturais e históricos dinâmicos” (Jost, 2019, p. 17). A imagem abaixo mostra quatro diferentes capturas de tela da pesquisa de Kraus e Piqueras-Fiszman (2018), que estuda o comportamento de pessoas em relação ao consumo de alimentos. Nela, é possível observar, na imagem superior esquerda, que o participante da pesquisa deve pressionar ‘1’ para associar a imagem a “Fruta” ou “Positivo” e ‘5’ para a associar a “Chocolate” ou “Negativo”. Algo semelhante acontece na imagem superior direita, com as alterações de que a imagem agora é um chocolate, e o participante deve pressionar ‘1’ para “Fruta” ou “Negativo” e ‘5’ para “Chocolate” ou “Positivo”.

O IAT mensura a força das associações nas mentes dos participantes através do tempo de reação para cada tarefa, em milissegundos, e os participantes são previamente instruídos a responder o mais rápido possível. | |

Indicações de Livros para Pesquisas Qualitativas- Livro 1: Pesquisa Qualitativa e Subjetividade: os processos de construção da informação. Autor: Fernando González Rey. Editora: Thomson. Ano: 2005. Na pesquisa de mestrado que estou desenvolvendo, utilizo o método construtivo-interpretativo para analisar os conteúdos das entrevistas que realizei. No livro que indiquei, é possível conhecer um pouco mais sobre as propostas do autor que, resumidamente, acredita que o estudo vai se construindo durante a interação de pesquisador/a e depoentes, isto é, quem pesquisa não ocupa uma posição de sujeito suposto saber, que detém o conhecimento. Esta forma de análise consiste em identificar os temas principais em uma entrevista, encontrar indicadores dentro destes temas (valor atribuído, cargas de afeto, opiniões), construir unidades de sentido considerando indicadores e referenciais teóricos e, então, definir quais serão as categorias de análises. Fernando González Rey tem outras publicações bastante interessantes que podem auxiliar no aprofundamento e melhor compreensão de suas ideias. Sugestão: Pesquisa Qualitativa em Psicologia: Rumos e Desafios. - Livro 2: O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. Autora: Maria Cecília de Souza Minayo. Hucitec Editora. 14a edição. Ano: 2014. Essa indicação é bastante simples e básica, mas, apesar de já ser um livro muito conhecido (talvez um clássico na área), funciona como uma espécie de manual para quem deseja conhecer um pouco mais sobre as possibilidades de pesquisa qualitativa no campo da saúde. Ao meu ver, é um daqueles livros essenciais para a biblioteca de quem está iniciando na pesquisa. O material auxilia na compreensão sobre organização do projeto de pesquisa, método, operacionalização da pesquisa, construção de roteiros para entrevistas (e outros instrumentos de investigação) e análise dos dados produzidos. Já está na 14a edição e segue sendo bastante relevante. No entanto, vale ressaltar que é importante buscar outras referencias para obter maior detalhamento a respeito de alguns tópicos abordados. Aluna: Izabella L. de Arantes | |

L |

|---|

Lugar da história na sociedade africana (Boubou Hama e J. Ki‑Zerbo) & A tradição oral e sua metodologia (J. Vansina)Desse livro, queria ressaltar dois capítulos: Lugar da história na sociedade africana e A tradição oral e sua metodologia. Esse primeiro, escrito por Boubou Hama e J. Ki‑Zerbo, traz: o que é, nas sociedades africanas, história, quais as relações com o historiar, a transmissibilidade de narrativas encarnadas na oralidade e em objetos e ritos, a noção de ser agente da história, de ancestralidade e, ao tratar da relação com o tempo (que tem sofrido interferências diante da inserção no universo de lucro e acumulação monetária), pontuam diferenciações nas dimensões de passado-presente-futuro, as noções de tempo histórico, tempo mítico e tempo social e os sentidos atribuídos aos tempos individual e coletivo. A minha idade (marcada por dias, meses, anos, atividades e demandas) é destoante desse dos adeptos das religiões africanas tradicionais, na savana sudanesa, medida pelo número de estações chuvosas. Pode-se traduzir o quão idosa é uma pessoa através do número (de estações das chuvas) ou de uma imagem (dizer "ele bebeu muita água"). É importante, nesse sentido, entender possibilidades de viver e narrar o tempo e memória. Nessas concepções, o tempo não é intervalo entre início e fim, entre o nascer e morrer. No orientar-se para o passado, costurado ao presente, a memória acessa, apropria e atualiza o vivido e povoa caminhos rumo a um futuro possível. No evocar o que foi vivido, as vozes são muitas: a história do eu é também a história dos ancestrais. Tem um quê disso em Becos da Memória, quando se fala de uma vida que não é só sua, e em uma estrofe na invocação mágica entre os Songhai: o passado não imobiliza, é fio que costura vidas e acumula forças.  Nesse segundo, Vansina fala da oralidade não como fruto de um não saber registrar via escrita: é atitude diante da realidade. E, enquanto um fazer complexo e demorado, o estudar o registro da oralidade exige o escutar, o pesquisar e dialogar com referenciais outros, o examinar e digerir. E ele traz um aspecto curioso: o de, além de estudar o contexto social, histórico, cultural e político, pensar o lugar das obras literárias e seu contágio narrativo. Ao tratar da coleta de tradições orais, fala também

das narrativas, do que atravessa a cronologia, do que influencia o fixar ou não determinados eventos, do processo de

avaliar as fontes orais, da diversidade de estratégias a partir

do que se quer estudar (se a história é religiosa, artística ou política, por exemplo), das indicações fragmentadas de mudanças que escapam à memória, dos perigos da falta de paciência e das generalizações etc. Em se tratando da importância de se ter um bom conhecimento da

cultura, sociedade e língua ou línguas, ele comenta que, ainda que a

pesquisadora ou pesquisador seja nativa/o, algo do necessário à

compreensão da narrativa se perde através de tradições desconhecidas, sinais,

tons e gestos, dialetos, figuras mencionadas, enfim. Referências: HAMA, Boubou; KI-ZERBO, J. Lugar da História na sociedade africana. In: KI-ZERBO, J (Org): História da África, Metodologia e pré-história da África. São Paulo, Editora Ática/Paris: UNESCO, 1982, Vol. 1. VANSINA, Jean. A tradição oral e sua metodologia. In: KI-ZERBO, Joseph (org.). História geral da África, Volume 1 - metodologia e pré-história na África. São Paulo: Ática; [Paris]: Unesco, 1982, p. 157. Cit.: Bárbara R. de Araújo | |

M |

|---|

Manual de História OralTalvez muitos de vocês já conheçam esse livro, mas como não o vi na lista das bibliografias, resolvi acrescentá-lo, pois me serviu muito durante a pesquisa de mestrado. Para mim funcionou como um guia, pois os tópicos são bem destrinchados e, foi formulado por um programa importante no campo da documentação - pelo Centro de Documentação da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC), que há anos realiza um profícuo trabalho de registro na área da história oral. Embora a edição original seja mais antiga, as novas edições procuram sempre atualizar os termos e vale a pena a leitura/consulta. O acho bem completo ao que se propõe, ser um guia desse campo metodológico, mas não a única maneira de fazê-lo. Dinne Queiroz | ||

Memória e Identidade Social (1987) – Michael PollakConferência proferida em proferida no CPDOC-Museu Nacional (Rio de Janeiro, BR) em 1987. Ao longo de sua fala, POLLAK percorre uma série de conceitos trabalhados anteriormente em sua obra a fim de dar conta da memória e a sua relação com a identidade (seja ela pessoal ou coletiva), bem como ambas serem valores disputados constantemente. Pode ser uma leitura complementar bastante interessante em relação ao seu texto “ Memória, esquecimento, silêncio” traduzido para o português em 1989.

POLLAK, Michael. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, ed. 10, 1992. Disponível em: http://www.pgedf.ufpr.br/memoria%20e%20identidadesocial%20A%20capraro%202.pdf. Acesso em: 3 abr. 2022. | |

Memória individual como expressão de uma memória social - JucáNeste artigo, o historiador Gisafran Jucá discute as sobreposições entre a memória social e a memória individual a partir de uma entrevista relacionada à Fortaleza, em uma perspectiva histórica. É interessante que o pesquisador, no percurso da entrevista, esteve junto ao depoente percorrendo as ruas da cidade de Fortaleza, no Ceará. Assim, podemos observar a história de maneira ainda mais viva, na qual a passagem pelos prédios, comércios e monumentos históricos, operam como mediadores para a memória, e tornam o diálogo ainda mais rico, rompendo com roteiros pré-estruturados e permitindo a imersão do estudioso e do depoente no processo em questão. | |

Memória política, atos de comemoração e transmissão da memóriaMinha primeira indicação é a tese de doutorado da Soraia Ansara, uma referência importante da psicologia política da memória em São Paulo. Ela desenvolve o conceito de memória política, que destaca o caráter de disputa da memória, que gira em torno de "consensos" e "dissensos" no espaço público. Além do capítulo IV, que é propriamente metodológico - "Construindo os Procedimentos Metodológicos da Pesquisa sobre Memória na Perspectiva Psicopolítica" - o trabalho inteiro pode ser uma contribuição importante pra quem quer pensar a memória construída junto aos movimentos sociais. O texto "Memória histórica: Reverter a história a partir das vítimas" foca nos atos públicos de memória de mortos e desaparecidos da ditadura, seguindo a linha da Psicologia da Libertação (proposta por Martín-Baró). O texto sugere quatro "funções" desses atos de comemoração dos mortos: dignificar os mortos, dignificar as comunidades sobreviventes, objetificar (tornar objetivo, palpável) o sofrimento dos sobreviventes, e propiciar a solidariedade e mobilização social. O arquivo "Ensino e Transmisión" contém a introdução e último capítulo do livro "Combates por la memoria en la escuela: Transmisión de las memorias sobre la última dictadura en las escuelas". É importante também pra pensar nas forças que são mobilizadas no processo de transmissão. | |

N |

|---|

Narração de histórias de vida e pesquisa-formação, Marie-Christine JossoMarie-Christine Josso é socióloga e antropóloga, doutora em Ciências da Educação, professora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra. Trabalha com as experiências e histórias de vida em especial no campo da educação, trazendo uma proposta para formação de jovens e adultos e também para a formação continuada de professores. Desenvolve suas pesquisas com foco na abordagem da experiência formativa, tecendo a pesquisa-formação. Seus trabalhos tem forte influência das teorias voltadas às histórias de vida e e à autobiografia. No Brasil, estabelecemos relação entre suas pesquisas e a proposta de educação libertadora de Paulo Freire, que a pesquisadora dialoga e referencia diretamente. É interessante para pensar o lugar da memória e das histórias de vida nessa interface com o campo da educação, dos processos formativos. "A transformação de si a partir a partir da narração de histórias de vida", Marie-Christine Josso "Histórias de vida e formação: suas funcionalidades em pesquisa, formação e práticas sociais", Marie-Christine Josso Citado por Denise Eloy. | |

Notas sobre a experiência e o saber de experiência - Jorge Larrosa BondíaO segundo artigo escolhido, o filósofo e pedagogo Jorge Larrosa Bondía, também cria atravessamentos inquietantes muito significativos ao conversar com o leitor pesquisador. O autor desenvolve reflexões críticas e políticas no campo da educação e pesquisa a partir da diferenciação entre os conceitos de informação e experiência. Com a crítica à sociedade da informação, e seus mecanismos de processamento de dados, desenvolve junto ao leitor-pesquisador o quanto este movimento gera um apagamento da experiência. O autor inquieta aquele que investiga à tomar aquilo que o alcança em suas travessias de pesquisa de forma receptiva e aberta à sua própria transformação e tudo que isso também (e sobretudo) envolve em termos de vulnerabilidade e risco frente à abertura ao desconhecido. "Tudo o que faz impossível a experiência, faz também impossível a existência" Citado por: Uriel Cério Liguori (Artigo 2/2) | |

O |

|---|

O cinema documentário e a escuta sensível da alteridade (Eduardo Coutinho)Esse escrito é uma transcrição de um dos momentos ocorridos no evento "Ética e História Oral", que reuniu diversas autorias pensando ética em teoria e prática. O Eduardo Coutinho é um dos convidados dos debates/palestras e, em sua fala inicial e no que conversa durante o debate, estão presentes suas ideias sobre a entrevista enquanto encontro. Ao falar de ética, ele pontua que deve-se já partir do

pressuposto que não há, ali, uma relação simétrica (ainda que a pessoa entrevistada seja,

digamos, um presidente ou alguém de alguma família conhecida). Você pode deformar, manipular a

fala. Para que o diálogo tenha

equilíbrio, é importante incluir essa assimetria no produto. O diálogo é entre

os dois, e isso deve ser enunciado. O diálogo situaria dois personagens em cena: esse que entrevista e esse que é entrevistado. E, por isso, Coutinho considera que é importante enfatizar que a pessoa não desembestou a falar. Todo acontecimento, como disse Ismail Xavier, é despertado na conversa, no habitar o momento sabendo ser escutado (e sabendo que aquilo está sendo registrado), no confronto com o ser escutado, percebido, gravado. É fundamental, no seu olhar e fazer, situar que são importantes pergunta e resposta, o narrar e o que o atiçou. Coutinho acredita que não dá para alimentar a fantasia de poder filmar o real: o registro é sempre do encontro, um encontro entre dois mundos (o do cineasta e o que se desdobra em falas e gestos, mediado pela parafernália do cinema). A política desse fazer cinema não está no filmar com o compromisso de trazer uma mensagem: está no querer encontrar, conhecer, escutar histórias e ver o mundo através da fala do outro. O anseio não é o de trazer mensagens, de cravar generalizações sobre o macro a partir do micro, mas habitar o espaço construído no encontro e buscar entender (um entender que teria desdobramentos na interação, em quem escuta, em quem assiste, que tornaria possível ou não a mudança). É muito importante, para alguns documentaristas, que a entrevista não seja pura e simplesmente uma versão oral ou audiovisual do que já se aprendeu em pesquisa: uma seleção de entrevistadas (os) que não faz senão confirmar o que já se pensava, uma seleção de trechos coerentes com as crenças já existentes, um roteiro de perguntas que busca adaptar teoria e experiência. Através dos documentários, buscou-se uma contraposição às sequência de filmagens com uma voz (quase que divina) narrando as vivências no afirmar politicamente um interesse vívido no sujeito que fala de si e por si. Trata-se de buscar trocar o “falar sobre” ou “falar por” pelo "falar com" (o que pressupõe diálogo). No pensar a entrevista, são delineadas outras questões que podem também conversar com o que foi sendo conversado nas aulas: o status desse que é entrevistado, o nível de controle da entrevista, o manuseio de objetos (fotos, por exemplo), se é ou não importante conversar antes daquele momento registrado, tipos de roteiro, a necessidade de se situar o consentimento e ética, a categoria memória e o ato de narrar, os diferentes lugares desse que entrevista e desse que é entrevistado e esse lugar "entre" estes (e a possibilidade de esse "entre" fazer parte do produto final). Coutinho, Eduardo. “O cinema documentário e a escuta sensível da alteridade”. Projeto História, v.15 (1997): JUL./DEZ. ÉTICA E HISTÓRIA ORAL,

pp. 165-171, 1997. Cit.: Bárbara R. de Araújo | |

O Pesquisador Conversador no CotidianoO texto é muito relevante para mim no que diz respeito a pensarmos o método de pesquisa envolvendo relato oral e memória dos sujeitos por propor um deslocamento do papel tradicional do pesquisador (papel que separa pesquisador e seu objeto de pesquisa) importado a partir da epistemologia positivista e do modelo ocidentalizado das universidades. Fazendo frente a postura asséptica e distanciada do pesquisador (o que teoricamente garantiria a imparciabilidade, neutralidade e consequente reprodutibilidade do estudo), a proposição da inserção do pesquisador e do objeto de pesquisa em todos os gestos do cotidiano retoma o caráter de determinação material do conhecimento produzido e de sua circunscrição geográfica (frente a suposta universalidade colonial das produções ocidentalizadas). O pesquisador, nessa perspectiva, é reinscrito no seu lugar de ator social, também atravessado pelos fenômenos que busca estudar, “parte de um processo continuo de negociação, resistência e imposição de sentidos coletivos”. | |

O planejamento de entrevistas e alguns exemplos de pesquisas com foco em memória socialO artigo de Iturmendi (2008) apresenta a história oral como um método de pesquisa. Inicialmente o autor faz um apanho acerca de como a história vem sendo contada, dadas as contribuições das fontes orais e escritas e, como essas podem se confirmar ou contrastar. São apontadas as críticas a história oral que contemplam as suas limitações, como a memória do ser humano (lembrança fiel dos fatos), o que é questionado pela importância que se assenta mais no que foi retido pela mentalidade social sobre a experiência do que se a sua memória é errônea ou não, sendo assim, o que é contado é reconhecido como uma verdade psicológica. Todavia, o historiador teria como complemento da história oral o registro escrito. Por fim, outro motivo deste artigo ser escolhido, é porque trata da utilização de entrevistas em pesquisas, sobre como selecionar os participantes, como uma entrevista pode ser sistematizada, bem como, os cuidados na elaboração de um roteiro. Distintamente, Bonomo et al. (2020) apresentaram uma pesquisa na qual se introduz o conceito de memória prática a partir do qual buscaram compreender a experiência e relação com a cultura de ciganos que se encontravam em um acampamento no Espírito Santo. A partir de entrevistas a memória social dos participantes pode ser coletada em relatos que expressaram a relação que estes tinham com a sua cultura, assim como, a mobilidade desta. Vale ressaltar, que são apontados os cuidados para com a realização das entrevistas e que um dos critérios de seleção dos participantes era que estes tivessem acima de 50 anos, assim como, é retratado o contexto de moradia dos cigano apresentado por meio de plantas baixas. A memória então, foi tratada no estudo como passível de modificação, sendo que a vivência com as representações do grupo era vista como mutável pela experiências que em si são singulares. Além disso, a relação com essa história ocorreria pela importância da transmissão da memória, que sustenta a manutenção da cultura cigana. As autoras ainda ressaltaram que a memória se presentificou nas práticas do coletivo e que o acesso às pessoas mais idosas (troncos velhos) traria ainda mais viabilidade para a elaboração das memórias partilhadas pelo grupo. Enquanto isso Sá, Oliveira, Mõller e Naiff (2000) abordam em seu artigo alguns procedimentos metodológicos e os resultados obtidos acerca da memória social sobre o descobrimento do Brasil. Ou seja, é uma pesquisa que não vai se ater a um estudo do método, tão pouco teria como ir de encontro às pessoas que viveram diretamente a experiência histórica que seria o foco do estudo. Esta memória social é coletada a partir do que é transmitido ao longo da história, a partir de entrevistas com pessoas de 18 ou mais anos de idade que retratam o que fora passado nas escolas. Outra fonte que ajudou a montar a memória da sociedade brasileira, de acordo com os autores foi a contemplada em livros didáticos de história e pode ser utilizada para constituir este registro da história. Por fim, os autores ainda assinalam o que entendem como memória social, como sendo, representações sociais do passado e que essa passaria por mudanças com processos formativos, a sua permanência estaria ligada a um sentido para aquela população e as transformações teriam em vista a mutabilidade da história.

Referências

Bonomo, M., Cardoso, G. K. de A., Batista, T. S., Martins, R. M., & Silva, F. T. da. (2020). Memória dos Troncos Velhos: um Estudo sobre Memória Social entre Ciganos. Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia, 13(3), 1-20. https://dx.doi.org/10.36298/gerais202013e15001

Iturmendi, D. M. (2008). La historia oral como método de investigación histórica. Gerónimo de Uztariz, 23-24, p. 227-233. Recuperado em 10 abril de 2022, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3264024

Sá, C. P. de, Oliveira, D. C. de, Mõller, R. C., & Naiff, D. G. M.. (2000). A memória social do descobrimento do Brasil: seu estado em 1999. Temas em Psicologia, 8(3), 301-312. Recuperado em 14 de abril de 2022, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2000000300008&lng=pt&tlng=pt | |

Orgulho e Resistência: LGBT na ditadura (2020) – Memorial da ResistênciaCatálogo da exposição homônima ocorrida no Memorial da Resistência (SP) em 2020. A Publicação faz um registro de histórias e práticas de pessoas LGBT durante a Ditadura civil-militar brasileira. Embora não existisse lei específica contra pessoas LGBT no país, havia uma série de mecanismos legais e morais usados para perseguir, reprimir e, muitas vezes, matar pessoas destes grupos. A exposição faz um percurso tanto por documentos quanto por depoimentos de pessoas que viveram esse período num movimento de trazer à tona memórias subalternizadas. MEMORIAL DA RESISTÊNCIA. Catálogo da Exposição Orgulho e resistências: LGBT na ditadura / curadoria e textos de Julia Gumieri, Leonardo Arouca, Renan Quinalha. São Paulo: Memorial da Resistência de São Paulo, 2020. Citado por: Rodrigo de Moura | |

P |

|---|

Proposta de bibiografiaEntendendo a relevância do conceito de memórias sociais nos estudos desenvolvidos no campo da história ou da psicologia social, descobri o sentido profundo de alguns conceitos de meu campo de pesquisa. Entre outros, posso citar a identidade colectiva, o conceito de tempo e espaço (lugar) etc. Desta forma, a fim de contribuir com a bibliografia da disciplina, proponho esses dois textos que li e que achei interessantes para pensar sobre alguns desdobramentos do tema da nossa disciplina. “O Pesquisador Conversador no Cotidiano” Com esse texto, Spink levantou a reflexão sobre a relevância dos conceitos de cotidiano e micro lugares para o pesquisador, uma vez que são fragmentos que modelam as narrativas que frequentemente são coletadas para desvendar problemas do campo. Entre outros, ele aponta a necessidade de prestarmos atenção nas nossas próprias cotidianidade para não se perder na noção de micro lugar que tomado em conjunto conforme o fator tempo possibilita a formação de memória social. Migração, identidade e memória em O cisne e o aviador, de Heliete Vaitsman. Nesse artigo, Shirley Carreira analisa os conflitos derivados do progresso espacial e cultural no romance O cisne e o aviador. No qual figuram relatos de personagens migrantes judeus que fugiam da Alemanha nazista para escapar da perseguição. Levando indagação sobre as relações do imigrante com o seu espaço. Um trabalho no qual a memória social serve de fundo para a representação identitária. | |

R |

|---|

Referências sobre Memória Política e História Oral TemáticaEu não tinha visto antes a forma de apresentação dessas referências, então eu escrevi no documento Word um resumo sobre duas referências da Psicologia Política sobre memória política, e uma sobre história oral temática como procedimento teórico-metodológico que utilizarei para a realização das minhas entrevistas. O "breve comentário" que fiz sobre os textos tem 4 páginas, por isso que não copiei aqui. Anexo um dos textos que tenho em PDF e uma resenha que escrevi e publiquei de um dos livros sobre memória política, que só tenho em físico. O livro sobre História Oral também só tenho em físico. As referências são:

ANSARA,

Soraia. (2008). Memória

Política, Repressão e Ditadura no Brasil.

Curitiba: Juruá. [resenha]

HERNANDEZ, Aline Reis Calvo (2020). Notas sobre

Memória Política e Políticas de Memória: Pele, voz e rosto. Em

Hernandez, A. R. C; Guareschi, P. (Orgs), Psicologia

Política Marginal (pp . 28 –

41). Petrópolis, RJ: Vozes (Coleção Psicologia Social). [PDF] MEIHY, José Carlos Sebe Bom; HOLANDA, Fabíola. História oral: como fazer, como pensar. São Paulo: Contexto, 2007. | |

T |

|---|

Tecnologia Social da Memória (2009) – Museu da PessoaSistematização da metodologia de entrevistas do Museu da Pessoa (SP). A publicação traz uma visão prática de como realizar entrevistas de história de vida com comunidades baseada em experiências realizadas em diferentes contextos como uma espécie de manual. Conceitualmente, se ancora especialmente em conceitos da História Oral.

MUSEU DA PESSOA. Tecnologia Social da Memória: Para comunidades, movimentos sociais e instituições registrarem suas histórias. São Paulo: Museu da Pessoa, 2009. Disponível em: https://museudapessoa.org/wp-content/uploads/2021/06/Livro-Tecnologia-Social-da-Memoria.pdf. Acesso em: 3 abr. 2022. Citado por: Rodrigo de Moura | |

Tese de doutorado - A escrita de si de mulheres negras: memória e resistência ao racismo, de Bianca SantanaParte das minhas reflexões sobre pesquisa e metodologia se amadurecem na leitura de dissertações de mestrado e teses de doutorado, observando como pesquisadoras e pesquisadores trabalham seus temas e métodos. A tese da Bianca Santana, apresentada no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da ECA/USP, contribuiu muito nesse sentido. No primeiro capítulo, em especial, a autora trabalha com os conceitos de tempo, escritos, memória individual, memória coletiva e arquivo. Resumo - A hipótese deste trabalho é que a escrita de mulheres negras, de formulação estética de sua própria existência e trabalho de memória, possibilita a constituição de subjetividades e de sujeitos coletivos que permitem resistir ao racismo. A partir de reflexões acerca das formulações de Sueli Carneiro sobre dispositivo de racialidade, biopoder, epistemícidio e resistência, foram reunidos textos aqui categorizados como clássicos ou táticos. Fragmentos destes textos foram interpretados à luz de teorias da memória, arquivos, organização política de mulheres negras, resistência e também de informações do contexto em que a escrita se realizou, divididos em sete eixos: sobrevivência física, preservação da saúde e da capacidade cognitiva; elaboração de traumas; organização de sujeitos coletivos; crítica aos processos de exclusão racial, social e de gênero; ruptura com a subordinação e a subalternização aos discursos de dominação racial, de gênero e social; olhar a partir de uma perspectiva própria; proposição de caminhos de emancipação individual e coletiva. A conclusão é de que a escrita de si de mulheres negras é um instrumento de produção e circulação de informação e conhecimento, técnica de pesquisa e tecnologia individual e coletiva de resistência ao racismo. Palavras-chave - mulheres negras; dispositivo de racialidade; biopoder; memória; escrita de si. Citado por Denise Eloy | |

TRABALHO DE CAMPO E PESQUISA PARTICIPANTETrago este artigo, que me é muito caro, escrito em primeira pessoa a autora versa sobre a importância do trabalho de campo com uma expressiva experiência de pesquisa participante discutindo tópicos importantes sobre a forma de realização da pesquisa, compromisso e responsabilidade do pesquisador com a comunidade, postura do pesquisador, como se aproximar das pessoas, quais instrumentos de pesquisa usar. Discutindo também a impossibilidade da neutralidade na ciência e a maneira como a autora construiu sua pesquisa de mestrado, nos mostrando os caminhos metodológicos, as escolhas, a relação com o orientador e com a academia. MARCOS, Valéria de. Trabalho de campo em geografia: reflexões sobre uma experiência de pesquisa participante. Boletim Paulista de Geografia, São Paulo, n. 84, p. 105-136, 2006. Citado por Alexandre da Silva | |

V |

|---|

Virtualidades e alcances da entrevista narrativa (Inês A. Castro Teixeira e Karla Cunha Pádua)Gosto do jeito como o texto é todo povoado por afeto no tratar das subjetividades de entrevistador e entrevistado e do caráter subjetivo do encontro e das memórias evocadas no narrar. O encontro e a narrativa são constantemente afirmados em sua diferença do que é mera coleta de informações e afirmação de uma suposta neutralidade. Aqui, é colocada a dimensão da interpretação (que habita o narrar e o escutar) e do interesse em saber do que é narrado e desse que é a voz que narra (e que, por vezes, fala no não falar e nos modos de falar). Essa noção se contrapõe à uma que prega a história geral (que, querendo falar de e por todos, é condensação desbotada de vida) e postula as vozes que necessariamente seriam ou não escutadas, as histórias que seriam ou não transmitidas. O que se propõe é escutar, ver e colocar-se (porque é diálogo e porque aquilo suscita reflexões). O processo de escutar é diferente do de coletar dados tanto quanto é diferente o ato de narrar do de descrever. No narrar, o sujeito se reconhece na história, está implicado nos acontecimentos e eventos narrados enquanto o descrever é situar-se fora do que relata, como que observando. Nesse implicar-se, o sujeito se revê diante da memória e de um outro que escuta: ao tentar contar do passado, há, no mosaico das memórias, a experiência tornada história, um diálogo com o presente e futuro e um situar-se enquanto sujeito, atravessado pelo o que traz em fala. No não tornar obrigatória a precisão nas datas e informações, é possível se aproximar da costura entre o experienciar, narrar, as subjetividades e os contextos sócio-históricos e podem ser pensadas e repensadas história e subjetividade em mútua construção. Quer-se saber a história do sujeito e o sujeito na história. TEIXEIRA, Inês A. Castro; PÁDUA, Karla Cunha. Virtualidades e alcances da entrevista narrativa. In: Anais do II Congresso Internacional de Pesquisa (Auto) Biográfica. 2006. | |

Z |

|---|

ZMET - Técnica de Elicitação de Metáforas de ZaltmanO ZMET (Zaltman Methapor Elicitation Technique, em inglês) é um método de pesquisas bastante conhecido nas ciências sociais. "É uma técnica pioneira de compreensão profunda, que dá aos consumidores um lugar seguro para explorar os sentimentos e crenças profundamente pessoais que moldam inconscientemente seu comportamento.” (OlsonZaltman, 2021, p. 1). Foi desenvolvido por Gerald Zaltaman, na escola de negócios da Universidade de Harvard - Harvard Business School (HBS). Apesar de ter sido desenvolvido visando objetivos nos campos de Comportamento do Consumidor e Marketing, o ZMET é um processo que combina diferentes técnicas das ciências sociais aplicadas, permitindo que o pesquisador explore mais profundamente sentimentos e emoções dos participantes pesquisados (Ramjaun, 2021), e, por isso, tem desenvolvido em diversas áreas do conhecimento. No quadro abaixo, são apresentadas as nove etapas para sua execução. Etapas para uma entrevista utilizando ZMET

| |||||||||||||||||||||||||||