Texto 3 - A Rota Endocítica e a Digestão intracelular: Endossomos e Lisossomos

| Site: | Moodle USP: e-Disciplinas |

| Curso: | 01 - Biologia Celular |

| Livro: | Texto 3 - A Rota Endocítica e a Digestão intracelular: Endossomos e Lisossomos |

| Impresso por: | Usuário visitante |

| Data: | terça-feira, 25 jun. 2024, 23:39 |

Descrição

Texto 3 - A Rota Endocítica e a Digestão intracelular: Endossomos e Lisossomos

Índice

- 1. Iniciando a conversa

- 2. A endocitose

- 3. O processo de fagocitose

- 4. O processo de pinocitose

- 5. A formação das vesículas micropinocíticas

- 6. Endossomos inicial e tardio

- 7. O lisossomo – estação final da rota endocítica

- 8. A digestão dos ligantes e seus receptores

- 9. O corpo residual

- 10. Fusão do lisossomo com a membrana e a digestão extracelular

- 11. Fagocitose é um processo dependente de indução

- 12. A “perda” e a reposição da membrana plasmática

- 13. O processo de autofagia

- 14. Patologias lisossômicas

- 15. Bibiografia

- 16. Mãos à obra

- 16. Ampliando os conhecimentos

1. Iniciando a conversa

Os objetivos específicos desse tópico são:

- Compreender os processos de fagocitose, pinocitose e autofagia;

- Identificar as características e as funções do lisossomo;

- Identificar as Patologias lisossômicas.

Os temas abordados pela Biologia Celular são extremamente abstratos, não sendo percebidos prontamente por nossos sentidos. Além disso, a Biologia Celular pode parecer muito distante de nosso cotidiano. Provavelmente, os estudantes do Ensino Médio têm essa mesma impressão. Esse cenário torna o processo de aprendizagem mais difícil.

Uma estratégia interessante para despertar a curiosidade dos estudantes e motivá-los a aprender é aproximar a Biologia Celular do dia-a-dia do estudante, por exemplo, relacionando-a ao desenvolvimento de medicamentos e tratamentos que podem auxiliar na qualidade de vida das populações humanas.

As informações da reportagem apresentada no link podem auxiliar o professor a fazer essa ligação: http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=4052&bd=1&pg=1&lg.

Os conteúdos abordados no presente tópico estão bastante relacionados ao conteúdo da reportagem.

2. A endocitose

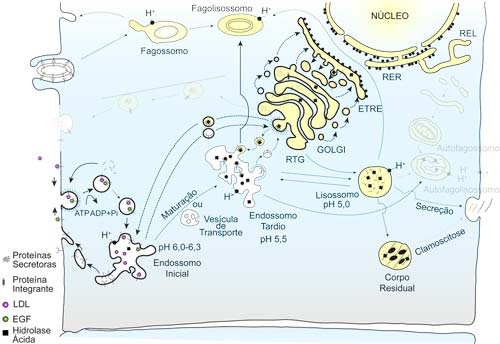

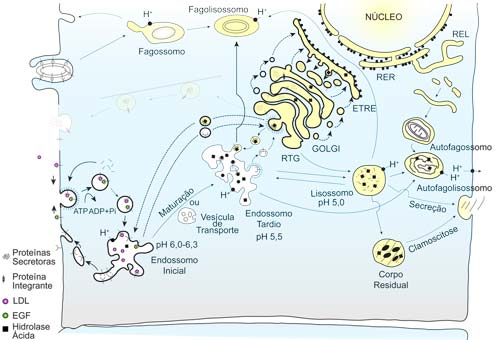

Veremos, agora, uma das duas rotas principais de transporte intracelular mediadas por vesículas, a chamada rota endocítica. A rota endocítica inicia-se na membrana plasmática e tem como destino principal o lisossomo, organela responsável pela digestão intracelular.

Como vimos, a membrana plasmática é capaz de permitir a passagem de pequenas moléculas ou íons, por simples difusão ou por meio de proteínas transportadoras. Entretanto, a membrana não permite a passagem de macromoléculas, como proteínas e polissacarídios, ou materiais particulados de tamanho ainda maior, como vírus ou bactérias. Para mediar o transporte dessa classe de substâncias ou materiais, a célula eucarionte utiliza-se de um processo denominado endocitose.

Reconhecem-se, em geral, vários tipos de endocitose. No entanto, todos eles envolvem um fenômeno similar: a substância ou a estrutura a ser transferida para o interior da célula é progressivamente envolvida por uma pequena porção da membrana plasmática, que sofre uma invaginação localizada até se destacar na forma de uma vesícula intracelular contendo o material ingerido (Fig. 1). Esta invaginação e formação da vesícula resultante é mediada por proteínas específicas ligadas à membrana pelo lado citossólico, com frequente envolvimento de elementos do citoesqueleto.

Figura 1: Esquema simplificado do processo de endocitose.

Fonte: ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K. & WALTER, P. - Molecular Biology of the Cell. 5th Edition, New York, Garland, 2008.

Embora o mecanismo de endocitose seja o mesmo, ele pode ser subdividido em dois tipos principais com base no tamanho e da natureza do que é endocitado. Assim, temos a chamada fagocitose que envolve a ingestão de partículas de tamanho considerável, como microrganismos e restos celulares, via grandes vesículas endocíticas, e a pinocitose, envolvendo a tomada de fluidos e/ou solutos através de pequenas vesículas (Fig. 2).

3. O processo de fagocitose

A fagocitose (Fig. 2, 3) constitui uma importante forma de alimentação para certos organismos como os protozoários, onde grandes partículas podem ser tomadas do meio em que vivem e, posteriormente, digeridas intracelularmente. Entre os organismos metazoários, a fagocitose está restrita a determinados tipos celulares — os fagócitos — que atuam como meios de defesa contra o ataque de microrganismos invasores ou na eliminação de células senescentes e restos celulares. Nos mamíferos, a atividade fagocítica é particularmente notável entre os macrófagos e os leucócitos polimorfonucleares (neutrófilos).

Figura 2: Diferentes tipos de endocitose: macropinocitose (A), micropinocitose (B,C e D) e fagocitose (E).

Fonte: POLLARD, T.D. & EARNSHAW, W.C. – Biologia celular. Rio de Janeiro, Elsevier, 2006.

Figura 3: Micrografia eletrônica de um neutrófilo fagocitando uma bactéria. O fagócito emite projeções citoplasmáticas (pseudópodes) que envolve o material que será endocitado.

Fonte: ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K. & WALTER, P. - Molecular Biology of the Cell. 5th Edition, New York, Garland, 2008.

A fagocitose está restrita, portanto, a alguns tipos celulares. Nem todas as partículas que tomam contato com fagócitos são de fato fagocitadas. Existe uma interação inicial entre ligantes existentes na partícula a ser ingerida e receptores específicos localizados ao longo da membrana plasmática do fagócito. Após o reconhecimento, desencadeia-se um processo de englobamento da partícula através da interação de um número progressivamente maior de ligantes e receptores, de modo semelhante a um zíper, até que toda ela fique envolvida numa grande vesícula endocítica, denominada de fagossomo.

4. O processo de pinocitose

A pinocitose (Fig. 2) possibilita à célula a tomada de fluidos contendo solutos de baixo peso molecular, macromoléculas e partículas coloidais. Na macropinocitose tradicional, comumente observada em células em cultura e em células endoteliais dos capilares sanguíneos, pequenas expansões membranosas são vistas, ao microscópio de luz, capturando gotículas de fluido do meio em que vivem. Na micropinocitose, de ocorrência mais geral, gotículas de fluido com solutos em solução, são tomadas do meio em pequenas invaginações da membrana plasmática, observáveis apenas ao microscópio eletrônico.

Dois mecanismos de micropinocitose são atualmente reconhecidos: a micropinocitose aparentemente não seletiva e a micropinocitose mediada por receptores (Fig. 2). O primeiro tipo toma solutos dissolvidos no meio de forma indistinta e é encontrada em praticamente todos os tipos celulares. É muito evidente, por exemplo, em células endoteliais de capilares sangüíneos (Fig. 4), onde vesículas micropinocíticas são responsáveis pelo transporte transcelular de substâncias entre a luz do capilar e o tecido que o rodeia. Uma outra forma de micropinocitose é a mediada por um tipo diferente de invaginação de membrana denominada de cavéola, observada em células epiteliais e endoteliais (Fig. 2).

Figura 4: Micrografia eletrônica de um capilar sanguíneo cortado transversalmente e uma hemácia em seu interior. Observe a presença de diversas vesículas de micropinocitose não seletiva (setas) nas células endoteliais.

Fonte: Original

A micropinocitose mediada por receptor, por outro lado, é altamente seletiva, sendo responsável pela tomada de macromoléculas (ligantes) de importância fundamental para a célula. Neste caso, a substância a ser transportada é reconhecida especificamente por uma proteína integrante de membrana que atua como um receptor, numa ligação semelhante a da enzima-substrato (Fig. 5).

Figura 5: Desenho esquemático do processo de micropinocitose mediada por receptor. As moléculas de LDL (em vermelho) se ligam aos seus receptores, localizados nas depressões revestidas da membrana plasmática. Estas depressões formam vesículas revestidas no citossol que, em seguida, perdem seu revestimento e se fundem ao endossomo inicial. Devido ao pH mais baixo do endossomo, os receptores soltam seus ligantes e são reciclados de volta para a membrana plasmática.

Fonte: Original

Reconhecem-se, hoje, mais de 30 receptores e seus ligantes diferentes que incluem, por exemplo, as lipoproteínas de baixa densidade (LDL). O LDL constitui a fração de colesterol circulante importante mas que, quando em excesso, pode provocar a formação de placas ateroescleróticas. Existem algumas doenças genéticas no homem decorrentes de mutações que levam à deficiência ou ausência de receptores para LDL. Neste caso, o indivíduo sofre de uma ateroesclerose prematura (hipercolesterolemia familiar) e, em geral, morre prematuramente de enfarte cardíaco. Além do LDL, outros exemplos que envolvem este tipo de endocitose incluem a proteína transferrina (fonte de ferro para a célula) e alguns hormônios protéicos, como a insulina.

5. A formação das vesículas micropinocíticas

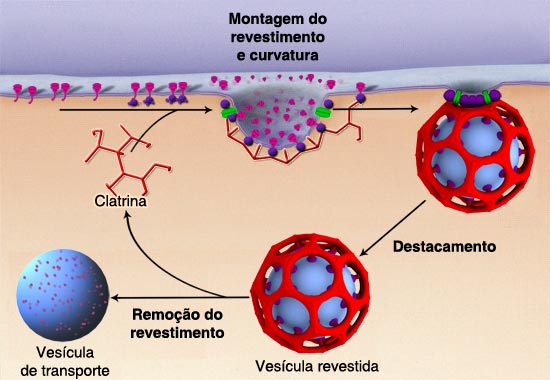

Esta modalidade de endocitose é efetuada, normalmente, por uma classe especial de vesículas micropinocíticas denominadas de vesículas revestidas (Fig. 2). Este nome vem da presença de um revestimento difuso na face citoplasmática de suas membranas, constituído por arranjo altamente ordenado de proteínas, das quais a clatrina (Fig. 6) é a mais importante.

Figura 6: Esquema de formação de uma vesícula revestida por clatrina.A clatrina se associa aos receptores de membrana formando depressões revestidas. Em seguida, ela se organiza em um arranjo semelhante a uma bola de futebol, formando uma vesícula revestida. Após a formação desta vesícula, o revestimento é removido.

Fonte: POLLARD, T.D. & EARNSHAW, W.C. – Biologia celular. Rio de Janeiro, Elsevier, 2006.

Estas proteínas são responsáveis não apenas pela formação das vesículas como também pelo reconhecimento dos receptores acoplados aos ligantes. As vesículas revestidas são originadas a partir de invaginações de regiões especializadas da membrana plasmática, encontrada sob a forma de pequenas depressões igualmente revestidas em sua face citoplasmática. Estas depressões correspondem, portanto, aos sítios de interiorização micropinocítica dos receptores e respectivos ligantes.

A maioria dos receptores das LDL são encontrados nas depressões revestidas. Outros receptores, como os da insulina e transferrina, encontram-se geralmente distribuídos ao longo da membrana plasmática; apenas após o acoplamento de seus ligantes específicos é que os complexos ligante-receptor se movem, graças à fluidez da membrana, agrupando-se nas depressões revestidas para serem interiorizados.

6. Endossomos inicial e tardio

Pouco após sua formação, as vesículas de endocitose, que podem conter até 1000 receptores de vários tipos com seus respectivos ligantes, perdem rapidamente seu revestimento protéico e fundem-se à membrana de compartimentos membranosos bem maiores, denominados de endossomos iniciais ou endossomos periféricos (Fig.5).

Estas estruturas são formadas por porções vesiculares e porções tubulares, cujo interior é ligeiramente acidificado graças à existência de um sistema mediado ativo de tranporte de prótons (H+) associado à membrana endossômica. Esta baixa de pH no interior do endossomo inicial faz com que seja diminuída consideravelmente a afinidade de muitos ligantes por seus receptores. Com isso, os ligantes são liberados da membrana, ficando livres no interior do endossomo.

Os receptores, por sua vez, podem sofrer uma agregação num setor tubular da membrana endossômica, que se destaca, para voltar a se fundir com a membrana plasmática. Assim, vários receptores podem ser reciclados para serem reutilizados.

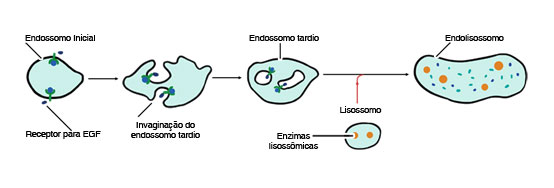

O passo seguinte nesta rota endocítica é o deslocamento do endossomo inicial mais para o interior da célula, tornando-se um endossomo tardio. Uma outra possibilidade é que o endossomo inicial forme vesículas de transporte que se fundem a endossomos tardios pré-existentes (Fig. 7). Ainda há controvérsias a respeito.

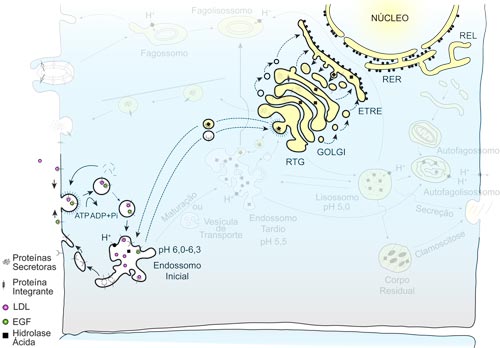

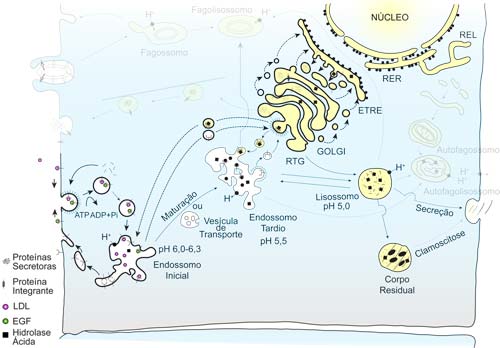

Figura 7: Esquema da continuidade rota endocítica. O material endocitado é transportado para o endossomo inicial. O endossomo inicial pode sofrer maturação ou, alternativamente, formar vesículas de transporte que se fundem ao endossomo tardio. Esta organela, que recebe enzimas hidrolíticas vindas do complexo de Golgi, funde-se momentaneamente ao lisossomo, formando uma organela híbrida temporária, o endolisossomo. Após separação, o material endocitado é finalmente completamente digerido nos lisossomos.

Fonte: Original

O endossomo tardio é semelhante ao endossomo inicial, mas apresenta um conteúdo mais ácido e cheio de pequenas vesículas originadas de invaginações da própria membrana envolvente. Muitas vezes chama-se este endossomo de corpo multivesicular tardio, por este motivo. Algum conteúdo vesicular também já é observado no endossomo inicial.

O endossomo tardio (e um pouco o endossomo inicial) começa então a receber pequenas vesículas vindas do complexo de Golgi, organela da rota secretora, que veremos em detalhe mais adiante. Estas vesículas, que se fundem aos endossomos tardios (embora os endossomos iniciais também possam recebe-las), contêm enzimas digestivas - as chamadas hidrolases lisossômicas. É interessante observar que essas enzimas são reconhecidas no complexo de Golgi por receptores que a elas se ligam e são incorporadas em vesículas que também envolvem clatrina.

Posteriormente, após fusão com o endossomo, elas são soltas no pH mais ácido dessa organela, e os receptores vazios retornam ao complexo de Golgi. Trata-se, pois, de um ciclo semelhante ao que acontece entre a membrana plasmática e o endossomo inicial.

7. O lisossomo – estação final da rota endocítica

Acredita-se que estas enzimas ainda não estejam ainda muito ativas, é possível que já ocorra um início de digestão de ligantes no endossomo tardio. Embora haja algumas dúvidas entre os pesquisadores, o passo seguinte desta rota é a digestão dos ligantes no lisossomo, estação final da rota endocítica (Fig. 7, 8).

Os ligantes ganham acesso ao lisossomos, provavelmente, através de uma fusão momentânea do endossomo tardio com o essa organela, numa processo ainda bastante discutido. De qualquer forma, o lisossomo tem uma estrutura bem diferente dos endossomos. É uma organela esférica, polimórfica, com conteúdo denso que exibe um pH ainda mais ácido, em torno de 5,0. É limitada por uma única membrana que exibe características muito peculiares. Seu conteúdo é rico em enzimas digestivas ativas, capazes de digerir praticamente tudo o que é orgânico na natureza.

Uma das características da membrana lisossômica é, justamente, a de ser resistente à digestão pelas próprias enzimas que contém, provavelmente devido à abundância de proteínas integrantes altamente glicosiladas, que formam um revestimento interno rico em carboidratos não reconhecido pelas enzimas. Conhecem-se mais de 40 enzimas hidrolíticas (hidrolases ácidas) ligadas aos lisossomos, entre proteases, lipases, carboidrases, nucleases e outras.

Estas enzimas, assim como seus substratos (os ligantes) são trazidos para seu interior, principalmente por eventos repetidos de fusão e separação com endossomos tardios. Algumas poucas enzimas podem ainda chegar aos lisossomos diretamente a partir da fusão de vesículas que saem do complexo de Golgi. De qualquer forma, os ligantes, como o LDL e a transferrina, são digeridos no interior dos lisossomos e o produto da digestão passa através de proteínas transportadoras para o citossol, onde vão ser metabolizadas.

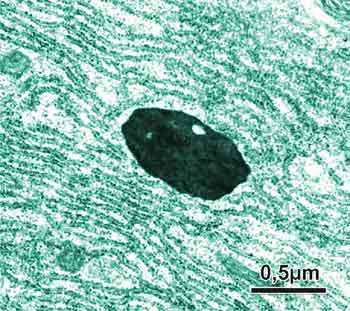

Figura 8: Micrografia eletrônica de um lisossomo de uma célula de glândula salivar de inseto.

Fonte: Original

8. A digestão dos ligantes e seus receptores

Alguns ligantes (como é o caso do EGF, que é um fator de crescimento celular), não se desligam de seus receptores no endossomo inicial. Ambos, ligante e receptor vão para o endossomo tardio.

Como se recorda, a membrana deste endossomo invagina-se frequentemente. Isso possibilita que o receptor (que é uma proteína integrante de membrana), entre inteiramente no interior do endossomo, acoplado ao ligante, e ambos (juntamente com a membrana invaginada) sejam, posteriormente, totalmente digeridos nos lisossomos (Fig. 9).

Figura 9: Esquema de digestão intracelular no qual os ligantes (como o EGF) não se desligam dos seus receptores no endossomo inicial. Neste caso, eles são encaminhados ao endossomo tardio e, após um processo de invaginação da membrana, são totalmente digeridos no lisossomo.

Fonte: ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K. & WALTER, P. - Molecular Biology of the Cell. 5th Edition, New York, Garland, 2008.

9. O corpo residual

Os lisossomos podem sofrer um processo de desgaste, com perda de sua função digestiva. Forma-se o chamado corpo residual que, nos organismos multicelulares, ao contrário dos unicelulares, não tem seu conteúdo normalmente eliminado por exocitose (processo denominado de clasmocitose), devido ao risco de dano enzimático nos tecidos subjacentes (Fig. 7). O acúmulo de corpos residuais nas células pode ser um fator de envelhecimento celular.

10. Fusão do lisossomo com a membrana e a digestão extracelular

Em algumas situações os lisossomos podem se fundir com a membrana plasmática e secretar suas enzimas para o meio extracelular (Fig. 7). Nestes casos, ocorre, então uma digestão extracelular, processo que acontece, por exemplo, na remodelação de ossos e cartilagens ao longo do desenvolvimento.

É interessante que o meio onde ocorre a digestão extracelular é acidificado por transportadores de prótons que se localizam na membrana plasmática adjacente, permitindo que as hidrolases ácidas possam atuar convenientemente.

11. Fagocitose é um processo dependente de indução

De uma maneira geral, a fagocitose pode ser considerada como um processo fundamentalmente induzível, ou seja, ela só se desencadeia pela presença do material a ser ingerido. Após a formação do fagossomo, este se acidifica e recebe enzimas hidrolíticas através, provavelmente, da fusão com lisosssomos ou com endossomos tardios (formando um fagolisossomo), que digerem o que foi fagocitado (Fig. 10). Por outro lado, a pinocitose, nas suas diferentes formas, parece ser uma atividade predominantemente constitutiva para a maioria das células, ocorrendo continuamente, muitas vezes independente da presença da substância a ser incorporada.

Figura 10: Esquema do processo de fagocitose. A digestão do que é fagocitado ocorre após fusão dos fagossomos com lisossomos ou endossomos tardios.

Fonte: Original

12. A “perda” e a reposição da membrana plasmática

Embora possa não parecer à primeira vista, os fenômenos endocíticos são quantitativamente bastante significantes para a célula. Para se ter uma idéia de sua magnitude, um macrófago é capaz de interiorizar mais de 50% de sua membrana plasmática através de endocitose, a cada hora! Evidentemente que a reposição da membrana plasmática "perdida", apenas por intermédio de uma síntese contínua de seus componentes, seria extremamente antieconômica para a célula.

Qual seria então a melhor solução para a reposição da membrana endocitada sem grandes gastos energéticos para a célula?

Outros mecanismos de reposição devem entrar em ação, como a reciclagem já mencionada de receptores micropinocíticos e, mais generalizada-mente, a exocitose (que corresponde ao fenômeno reverso da endocitose), da qual falaremos oportunamente quando tratarmos da rota secretora.

13. O processo de autofagia

Os lisossomos não estão envolvidos apenas com a digestão de substâncias ou estruturas de origem extracelular, incorporados na célula através de endocitose, num processo denominado de heterofagia. Muitas vezes exercem uma função denominada de autofágica (Fig. 11), onde partes da própria célula são digeridas, num processo fisiológico normal de renovação de organelas e de demais constituintes celulares, assim como, em outras situações, de remodelação de tecidos do organismo.

Figura 11: Desenho esquemático do processo de autofagia. Porções do citoplasma da célula são envoltas por membranas de origem ainda não determinada formando um vacúolo com dupla membrana, o autofagossomo, que, posteriormente, se fundirá com o lisossomo ou endossomo tardio, originando uma organela híbrida temporária (autofagolisossomo) na qual ocorrerá a digestão da membrana interna e do conteúdo interno.

Fonte: Original

Nesses casos, porções variáveis do citoplasma, que podem conter diversas organelas, são envolvidas por membranas duplas, de origem ainda não bem determinada. Neste processo forma-se um vacúolo de dimensões variáveis, denominado de autofagossomo. Esta organela funde-se com um lisossomo (ou com um endossomos tardio), dando origem a um autofagolisossomo, onde a membrana interna, assim como o restante do conteúdo, são digeridos, restando, apenas, a membrana externa, passando esta organela a ter o aspecto de um simples lisossomo.

Muitas vezes a função autofágica dos lisossomos é ativada em resposta a condições adversas do meio, como falta nutrientes, contribuindo para a sobrevivência da célula nessas condições. Em outros casos, a autofagia pode ocorrer ao longo do desenvolvimento normal do organismo, na remodelação de tecidos ou órgãos. É o caso da metamorfose dos insetos da larva (uma lagarta, por exemplo) para o adulto (uma borboleta, seguindo o exemplo), passando pelo estágio de pupa, ou dos anfíbios anuros (sapos e rãs), onde tecidos larvais (a cauda do girino, por exemplo) são autodigeridos (histolizados), e os tecidos do adulto forma-se de novo a partir de células indiferenciadas (Fig. 12).

Figura 12: Metamorfose de sapos e rãs que envolve a redução da cauda através de um processo de autofagocitose.

Fonte: DE DUVE, C. The lysosome. In: The living Cell, readings from Scientific American. W. H. Freeman and Company. San Francisco and London. 1963.

14. Patologias lisossômicas

Finalmente, um aspecto importante dos lisossomos se refere à sua atuação em muitos processos patológicos que ocorrem no homem. Em alguns casos, mutações podem levar à perda ou inativação de alguma enzima lisossômica. Em outros, pode ocorrer um acúmulo, no interior dos lisossomos, de material que não pode ser digerido pelos lisossomos, simplesmente por uma falta normal de uma enzima que o faça. Apesar das dezenas de enzimas lisossômicos existentes, algumas poucas substâncias orgânicas e substâncias não orgânicas, são indigeríveis.

Como o processo de eliminação do conteúdo dos lisossomos por exocitose (chamado de clasmocitose) ocorre quase que exclusivamente em organismos unicelulares (exceto nas situações de secreção lisossômica descritas acima), a consequência é o acúmulo, nos dois casos citados, de material não digerido nos lisossomos. São as chamadas doenças de armazenamento, como a doença de Tay-Sachs e a doença de Pompe. Em geral tratam-se de doenças degenerativas pois acarretam, frequentemente, o rompimento dos lisossomos e a histólise de tecidos.

Normalmente, esses pacientes que têm mutações para genes que codificam enzimas lisossômicas, morrem cedo, antes da puberdade. Há também exemplos de mutações que envolvem proteínas da membrana lisossômica, transportadoras do produto da digestão, cuja consequência também é uma doença de armazenamento.

Um outro caso que envolve uma substância indigerível pelos lisossomos ocorre numa doença humana denominada silicose. É uma doença típica de indivíduos que trabalham em minas, não usam máscara protetora, e aspiram continuamente sílica particulada. Esta sílica é fagocitada pelos macrófagos dos pulmões (que tentam eliminá-la), acumula-se em seus lisossomos e as células acabam por serem lisadas. Isto leva a uma cadeia de eventos cuja consequência é uma fibrose dos pulmões, que perdem sua capacidade respiratória, podendo levar à morte do indivíduo.

É interessante relembrar ainda o caso de uma patologia ligada ao sistema endossômico/lisossômico: mutações que levam à perda ou deficiência de receptores na MP, como no caso citado do receptor para LDL, onde os pacientes morrem cedo devido ao acúmulo de colesterol nos vasos sanguíneos.

15. Bibiografia

ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K. & WALTER, P. - Molecular Biology of the Cell. 5th Edition, New York, Garland, 2008.

DE DUVE, C. The lysosome. In: The living Cell, readings from Scientific American. W. H. Freeman and Company. San Francisco and London. 1963.

POLLARD, T.D. & EARNSHAW, W.C. – Biologia celular. Rio de Janeiro, Elsevier, 2006.

16. Mãos à obra

Caro Aluno!

Os critérios para o desenvolvimento da atividade são os seguintes:

-

Esta é uma atividade obrigatória e vale nota (de 0 a 10).

- O questionário se inicia: segunda-feira, 17 de outubro de 2011, 10:00.

- O prazo máximo para responder o questionário é: segunda-feira, 24 de outubro de 2011, 10:00.

- Sempre que terminar de responder o questionário clique no botão Sempre que terminar de responder o questionário clique no botão Terminar e ir para revisão.

Clique aqui para realizar a Atividade.

Bom trabalho!

16. Ampliando os conhecimentos

Neutrófilo fagocitando uma partícula:

Vesícula micropinocítica e clatrina:

Exocitose em paramécio: